口腔里的“红宝石”“蓝宝石”:揭开口腔血管瘤的神秘面纱

“偶尔照镜子时,发现嘴唇、舌头、牙龈或口腔内壁有一个或一片红色的‘斑’或‘小疙瘩’?它不痛不痒,但有时不小心咬到会出血不少。它是什么?会不会是坏东西?”

今天我们就来科学认识一下这个口腔中的常见客人——“口腔血管瘤”。

![]()

一、它是不是癌症?

谈瘤色变,但此“瘤”非彼“瘤”。“口腔血管瘤,通俗地说,就是口腔里的一小团血管‘长多了’、‘抱成团’了。它本质上是一种血管、发育异常或血管内皮细胞增生形成的良性病变,而不是我们常说的那种会扩散转移的‘癌症’。

常见部位:好发于嘴唇、舌头、颊黏膜(腮帮子内侧)、牙龈等。

二、它长什么样?您是否见过呢?

1. “红印记”——毛细血管瘤

像一片平坦或微微隆起的红色或紫红色斑块,边界清楚。按压时会褪色,松开恢复。

常见于:新生儿和婴幼儿(称婴儿血管瘤),也可能在成人出现。

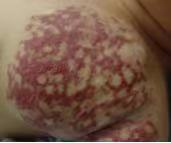

2. “蓝软包”——海绵状血管瘤

更常见于成人。像一个深蓝色或紫蓝色的软包块,摸上去软软的,有弹性,像吸饱了水的海绵。按压时体积可缩小,低头时可能因充血而变大。

特点:位置通常较深,体积较大时会影响进食和说话。

3. “会跳动”——蔓状血管瘤

是由扭曲扩张的小动脉和小静脉纠缠而成,能摸到搏动感(像心跳一样)和震颤感,听诊器能听到杂音。比较少见。

特点:这类血管瘤血供丰富,出血风险较高,需要特别重视。

三、它为什么会找上门?

目前医学上对确切病因尚无定论,但通常认为与以下因素有关:

1. 先天性因素:大多数是胚胎时期血管发育异常所致,很多在出生时或出生后不久就发现。

2.激素影响:如青春期、孕期激素变化可能刺激其生长。

3. 外伤:少数情况可能与局部外伤有关。

四、我该怎么办?需要去医院吗?

不一定所有都需要治疗!血管瘤种类多样,比如,许多小的、稳定的血管瘤可以与人和平共处,部分婴幼儿血管瘤也可自行消退,只需定期观察。但如果出现以下“警报信号”,请及时就医(口腔颌面外科):

1. 短期内快速长大。

2. 反复出血,不易止住。

3. 影响功能,如影响进食、咀嚼、吞咽或发音。

4. 位于关键部位,如长在气道附近,可能影响呼吸。

5. 怀疑恶变(极罕见),如颜色改变、表面溃烂、伴有疼痛等。

6. 影响美观,造成极大心理负担。

五、当出现以上信号,我该如何应对呢?

(医生会根据瘤体的类型和患者的年龄制定不同的治疗方案。)

1.激光治疗:适用于表浅、较小的血管瘤,精准、出血少。

2.硬化剂注射:向瘤体内注射药物,使血管闭塞、萎缩。常用于海绵状血管瘤。

3.手术切除:对于瘤体较大、范围明确、药物无效或疑有恶变的血管瘤,需动手术切除。

4.药物治疗:如口服普萘洛尔,对部分婴幼儿血管瘤效果显著。

5.介入栓塞:对于巨大的、深部的尤其是蔓状血管瘤,通过导管堵塞供血血管,“断其粮草”。

六、日常生活的“护瘤指南”

1.“君子动口不动手”:不要故意用牙咬、用舌舔或用手指摩擦它。

2.吃得“温柔”点:避免过硬、过烫、过辣及带尖锐骨刺的食物,多吃温软食物。

3.刷牙“轻柔”点:使用软毛牙刷,小心避开,防止刷破。

4.定期“打卡”:即使不治疗,也建议定期拍照记录大小颜色,并按时复诊让医生评估。

口腔血管瘤,这个口腔里的“不速之客”,种类多样,它更像一个需要被正确认识和管理的“邻居”,早期诊断和合理干预可减少并发症,提高生活质量。关键在于:科学认识,消除恐慌;及时诊断,听从专业建议;合理护理,避免刺激。

健康贴士:

口腔血管瘤常见于唇、舌、颊黏膜,

如果您或家人发现了它的踪迹,

最明智的做法就是走进口腔颌面外科诊室,

让医生为您做出最权威的判断和规划。

扫一扫 手机端浏览